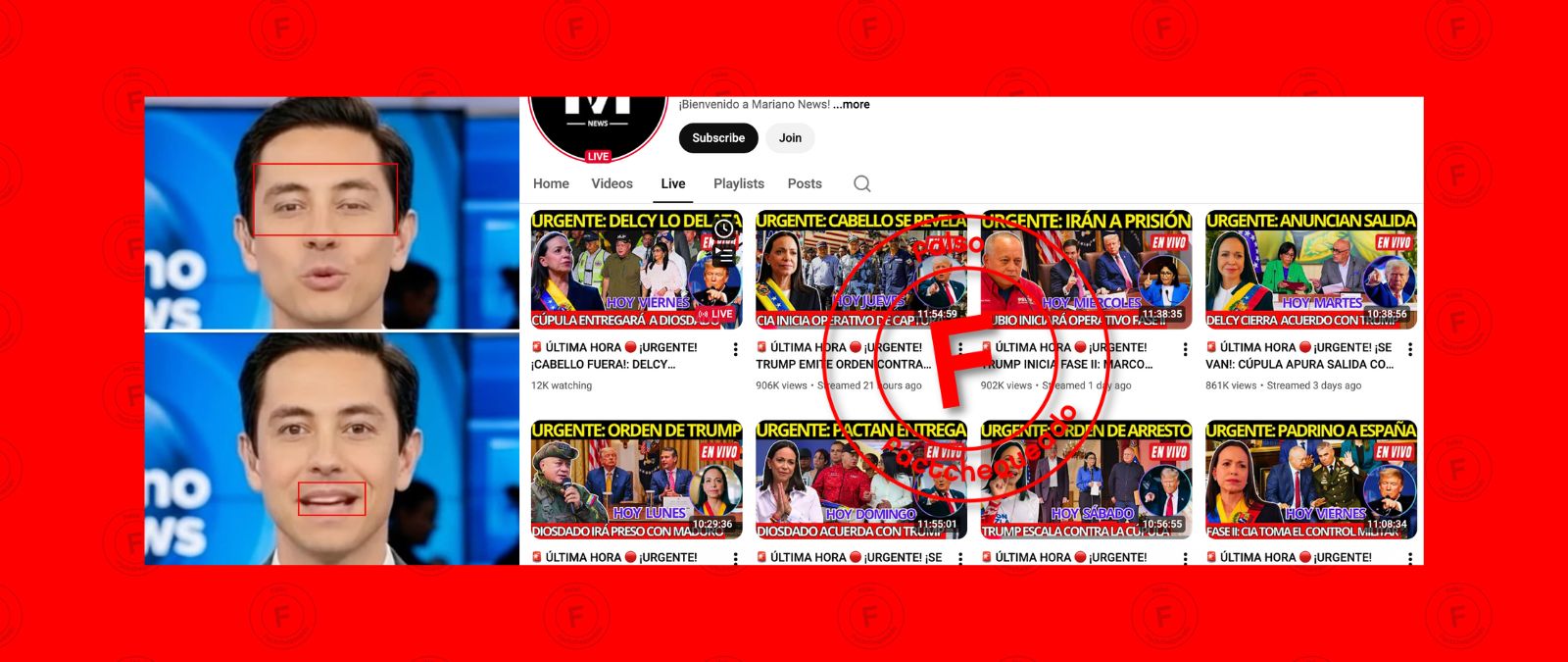

Por medio de nuestro chatbot de WhatsApp de Factchequeado (+1-646-8736087), un usuario nos preguntó si era verdad el contenido de un video que circula en redes sociales en el que se afirma que “el bloqueo es un mito” y que la crisis económica de Cuba se debe a la “incompetencia” del gobierno cubano, no a las restricciones de Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto? Te explicamos.

Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba no son un mito, dicen especialistas consultados por elTOQUE, medio aliado de Factchequeado, y Factchequeado; están documentadas, tienen efectos reales y el propio gobierno estadounidense reconoce su existencia.

Aclaramos primero la diferencia entre distintos conceptos utilizados:

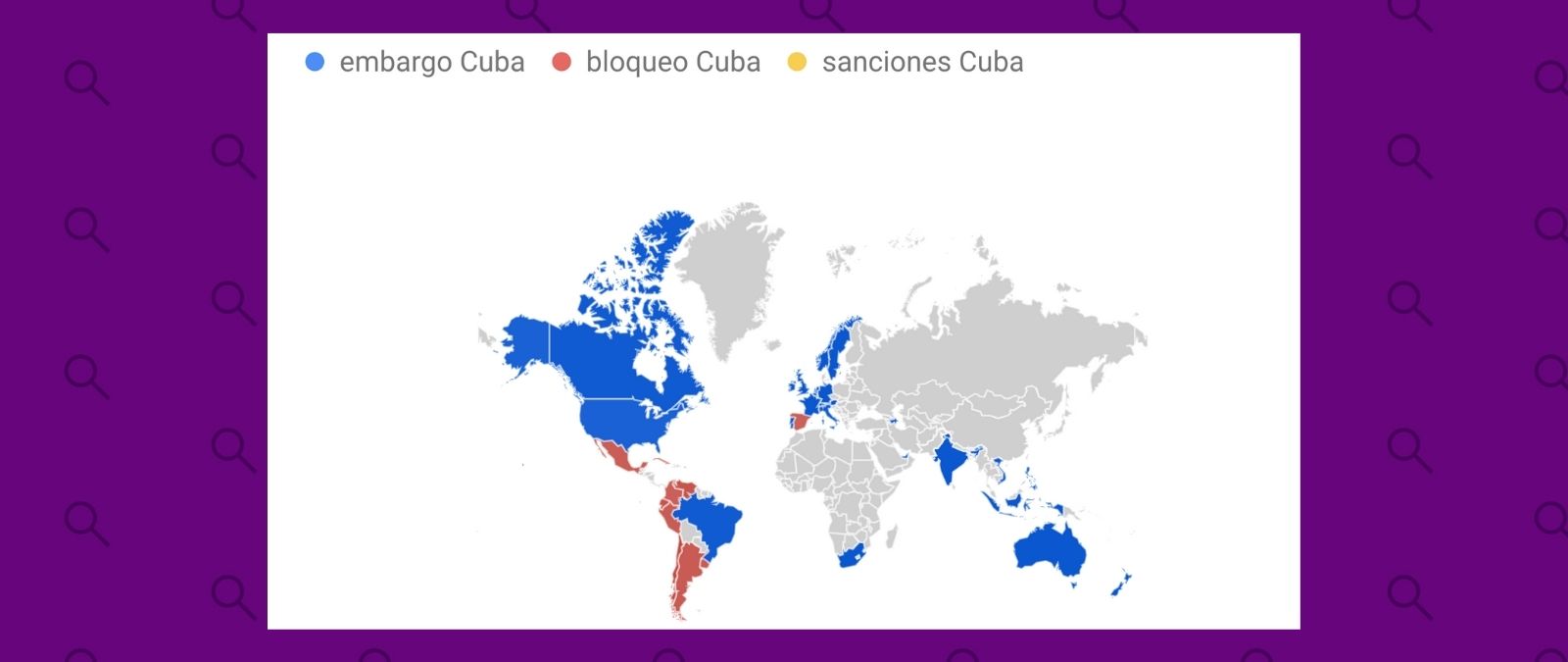

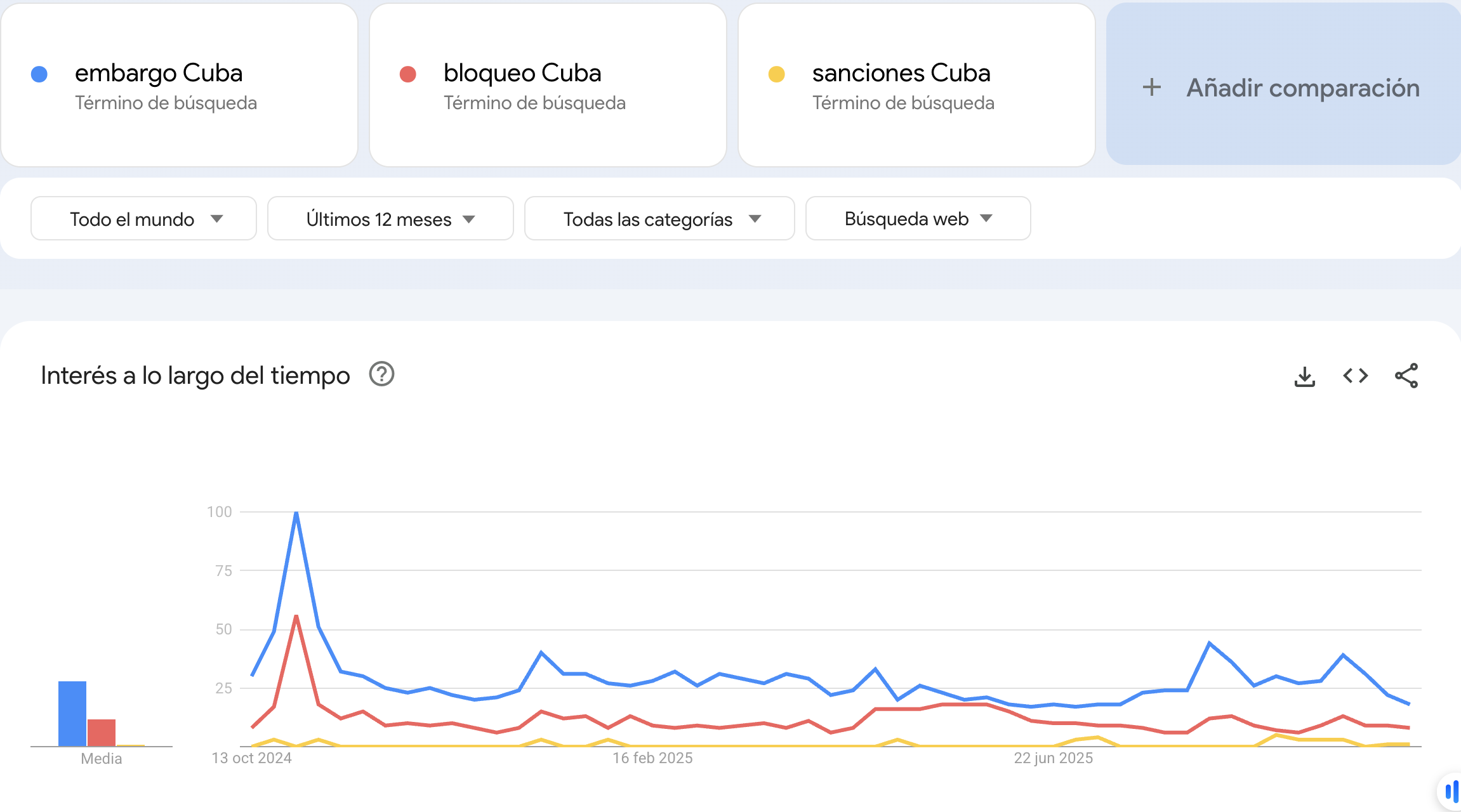

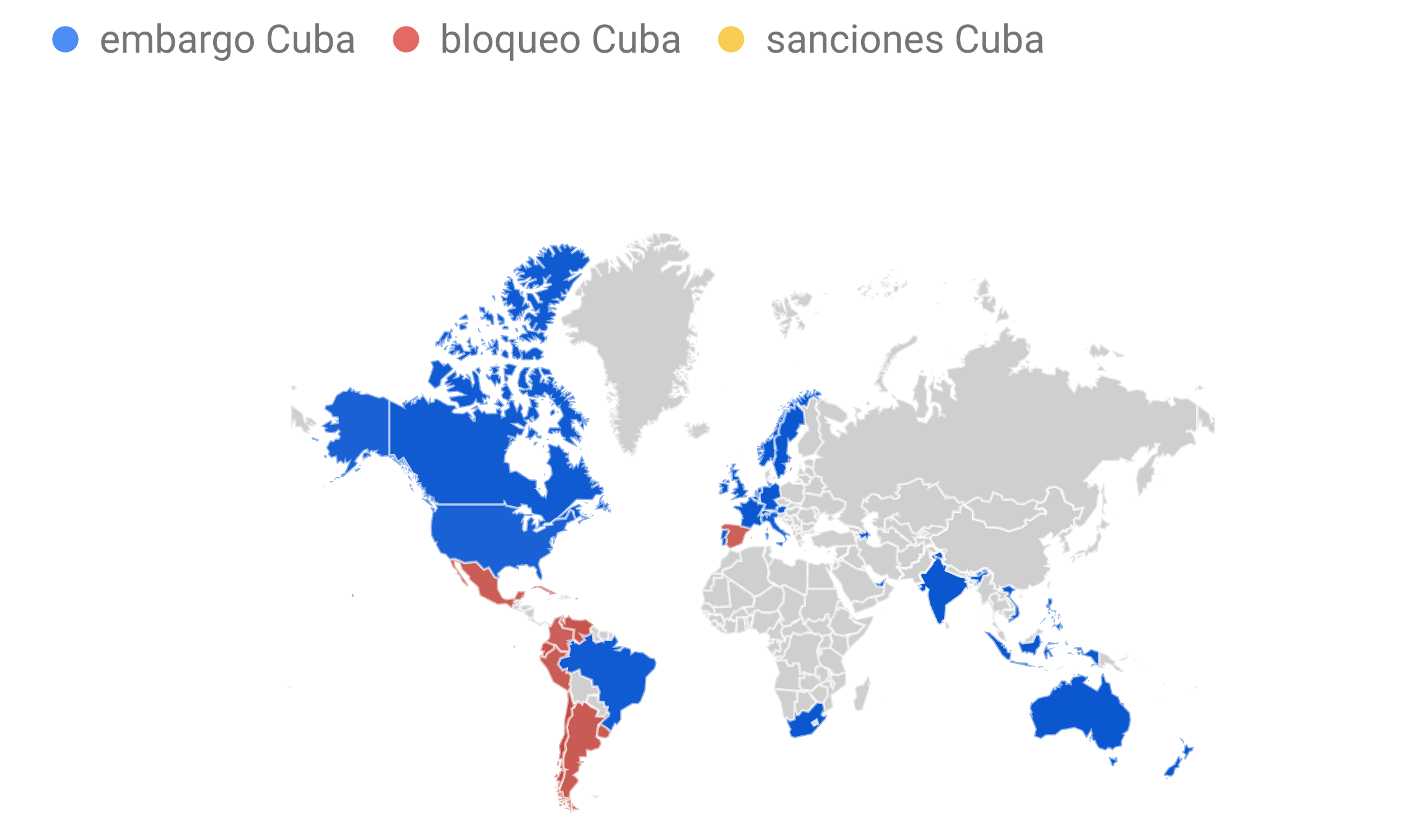

“Embargo”: término jurídico y técnico para describir las restricciones estadounidenses establecidas en febrero de 1962 hacia el comercio con Cuba, dispuesto en normas específicas de Estados Unidos.

“Sistema de sanciones” o “sanciones”: término más amplio que puede incluir el embargo, pero también otras medidas; según juristas, como explica el abogado Eloy Viera, director jurídico de elTOQUE; y académicos, como este y este.

"Bloqueo”: término que ha usado históricamente el Estado cubano y los medios estatales controlados por el Partido Comunista de Cuba (PCC). La narrativa de que “el bloqueo” de Estados Unidos es la principal causa de la crisis en sectores claves (ver aquí, aquí, aquí) también ha sido replicada sistemáticamente por medios estatales de Venezuela, Rusia y China, aliados del gobierno cubano (ver aquí, aquí, aquí) Este enfoque omite las causas estructurales y sistémicas de la crisis que sufre la isla, como explican los más reconocidos economistas independientes del país.

Utilizar el término “bloqueo” es engañoso porque las sanciones no son la única explicación de la crisis económica cubana.

Las sanciones existen y están documentadas

Alina Bárbara López Hernández, doctora en Ciencias Filosóficas y miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, prefiere referirse a “sanciones”. “Me parece que es más lógico porque ni creo que exista un embargo total ni creo que exista un bloqueo total”, asegura.

“(Las sanciones) no son un mito, existen, el propio gobierno de Estados Unidos reconoce que tiene sanciones sobre Cuba. O sea, negar esa evidencia que los propios implicados están reconociendo es cosa de ilusos”, dice la experta.

Las restricciones económicas de Estados Unidos contra Cuba comenzaron en 1960, después de que el gobierno de Fidel Castro nacionalizara propiedades estadounidenses en la isla. Lo que empezó como medidas comerciales limitadas se convirtió luego en un sistema de sanciones que permanece vigente hasta hoy, más de 65 años después.

Al inicio, las restricciones prohibían principalmente el comercio directo entre Estados Unidos y Cuba. Pero en la década de 1990, con la Ley Torricelli (1992) y especialmente la Ley Helms-Burton (1996), las sanciones adoptaron un carácter extraterritorial: también penalizaban a empresas de terceros países que comerciaran con Cuba.

¿Por qué no es preciso hablar de “bloqueo”?

López Hernández hace una distinción importante sobre la terminología: “No voy a mencionar la palabra ‘embargo’ ni la palabra ‘bloqueo’. Me voy a referir a las sanciones norteamericanas sobre el gobierno cubano. Me parece que es más lógico porque ni creo que exista un embargo total ni creo que exista un bloqueo total”.

La académica explica que el término “bloqueo” implica un cerco militar completo que impide toda entrada y salida de bienes, que no ocurre. Cuba comercia con múltiples países, incluyendo España, China, Rusia y Canadá. El término “embargo” sugiere una prohibición absoluta que tampoco refleja la realidad actual, donde existen excepciones para alimentos y medicinas.

Las sanciones tienen impacto, pero no son la causa principal de la crisis

Todos los expertos consultados por elTOQUE y Factchequeado coinciden en que las sanciones no son la causa principal de la crisis económica en Cuba, aunque sí tienen efectos reales sobre la población.

Mauricio de Miranda Parrondo, doctor en Economía Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, dice: “El gobierno [cubano] insiste en que las sanciones estadounidenses son la principal causa de la crisis. No estoy de acuerdo con ello. Las sanciones afectan a la sociedad, pero no son la causa de la parálisis en la que se encuentra el país”.

Miguel Alejandro Hayes, economista cubano que ha realizado análisis econométricos, confirma que las sanciones sí impactan negativamente a la ciudadanía, especialmente porque la economía cubana depende de las importaciones: “Entre el 80% y 90% de alimentos que se consumen en el país son importados, por tanto, es un elemento central”.

Sin embargo, sus datos revelan que “cuando han aumentado los ingresos del Estado cubano, de la economía cubana en general, por la vía de las exportaciones totales, no ha aumentado en la misma medida la importación de alimentos”. Por lo tanto, la gestión gubernamental interna incide, en gran medida, en la escasez generalizada de alimentos y productos básicos; así como en el colapso de la producción agrícola en los últimos años, a partir de medidas ineficientes, señala el experto.

“Lo que sí es un mito total es la afirmación del gobierno cubano de que las sanciones norteamericanas son las que han traído a la economía cubana al punto de desastre actual. Eso es absolutamente falso”, explica López Hernández.

Los problemas estructurales internos en Cuba

Según su análisis, De Miranda dice que los problemas estructurales en Cuba han sido generados por “políticas económicas fallidas” acumuladas en el tiempo, como “restricciones al emprendimiento privado y al funcionamiento del mercado”, el “mantenimiento de los mecanismos centralizados en las decisiones económicas” y la “inserción económica internacional deficiente y alta vulnerabilidad externa”.

López Hernández dice que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, “la economía cubana viene arrastrando graves problemas de estructura que se han convertido en críticos y no reformables desde el inicio del proceso. Por ejemplo, la segunda Ley de Reforma Agraria fue un error garrafal que llevó con los años a un deterioro total de la agricultura porque la convirtió en un monopolio estatal”.

La ayuda externa y la inversión en la isla

En el mensaje enviado por el usuario de Factchequeado para verificar, menciona que Cuba “siempre ha dependido de ayuda externa, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela”. Pero esto necesita contexto. Señala López Hernández que el problema no ha sido solo la dependencia, sino el uso de los recursos.

La académica explica que durante muchas décadas el gobierno cubano recibió “una enorme posibilidad de recibo de mercancías, comercio preferencial de petróleo a precios también mucho más bajos que los del mercado internacional, que pudieron garantizar un mayor auge de la economía cubana”; pero que, “a pesar de todos los beneficios que esa relación trajo para la economía, tampoco fue aprovechado”.

La ayuda soviética a Cuba alcanzó la cifra de 6,000 millones de dólares anuales desde 1961 hasta 1991, lo que suma aproximadamente 180,000 millones de dólares en 30 años. Además, el Estado cubano “recibió de Venezuela en petróleo y dólares, 40,000 millones de dólares en 17 años, de 2000 a 2017”, según el administrador y analista financiero con 26 años de experiencia en el Banco Central de Venezuela, Orlando Zamora.

Sin embargo, durante estos años y en la actualidad, las inversiones estatales en la isla se destinaron principalmente al sector turístico y no a la producción agrícola. Según las cifras oficiales, en los últimos cuatro años se incumplieron los principales planes productivos de este sector. “Mientras se agrava la escasez de alimentos, se sigue invirtiendo de forma desbalanceada en hoteles vacíos”, advierte el doctor en Economía, Pedro Monreal.

Hayes enfatiza que “el responsable principal de la crisis en Cuba es el gobierno, porque ha demostrado que cuando tiene mejor acceso a ingresos, no lo usa en beneficio de la ciudadanía”. Según sus datos, “lo que hemos visto es una mayor inversión en infraestructura hotelera, y no en la inversión productiva que necesita el país”.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

No, no es verdad que en Cuba “prácticamente no hay autismo”, como dijo Trump